墙内开花墙外香。在云南省大理市南五里桥村马家大院农家乐,比花更吸引人的是这里的清真饭菜。我走进院内,饭香菜香扑面而来,十几张餐桌旁都坐满了人。“客人太多,实在忙不过来”,农家乐店主马荣光说。

马家大院农家乐每天平均要接待16桌客人

与环境优美、干净整洁的院落相比,更让我惊讶的是,开办农家乐一年能给马荣光一家带来100多万元的收入。然而在南五里桥村,像马荣光这样靠第三产业发家致富的村民还有很多。

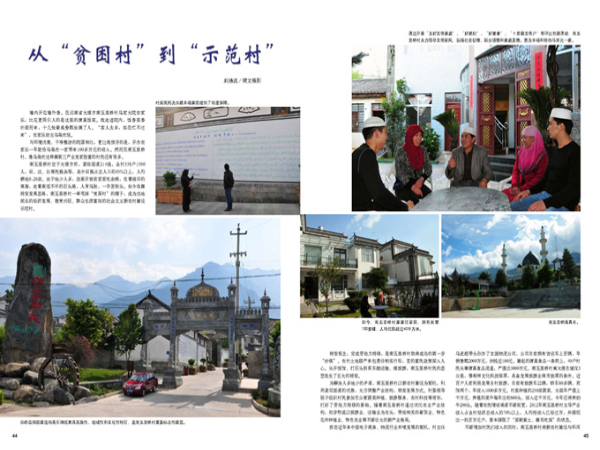

南五里桥村位于大理市郊,紧临国道214线,全村358户1500人,回、汉、白等民族杂居,其中回族占总人口的95%以上,人均耕地0.26亩。由于地少人多,改革开放前家家吃杂粮,住着破旧的草房,走着高低不平的石头路,人背马驮,一年苦到头。如今依靠转变发展思路,南五里桥村一举甩掉“贫困村”的帽子,成为当地闻名的经济发展、教育兴旺、群众生活富裕的社会主义新农村建设示范村。

转变观念,完成劳动力转移,是南五里桥村取得成功的第一步“妙棋”。农村土地联产承包责任制实行后,党的富民政策深入人心。从开饭馆、打石头到买车跑运输、搞旅游,南五里桥村民的思想发生了巨大的转变。

为解决人多地少的矛盾,南五里桥村以新农村建设为契机,利用紧邻国道的优势,大力调整产业结构,转变发展方式。村委领导班子组织村民参加无公害蔬菜种植、旅游服务、农村科技等培训,打好了劳动力转移的基础。接着南五里桥村通过优化农业产业结构,初步形成以旅游业、运输业为龙头,带动相关的餐饮业、特色花卉种植业、特色农业等不断壮大的新产业格局。

抓住近年来中国电子商务、物流行业井喷发展的契机,村主任马武超带头创办了龙园物流公司,公司目前拥有货运车上百辆,年销售额2000万元,纳税近100万元。建起的清真食品一条街上,40户村民从事清真食品流通,产值达3000万元。南五里桥村离大理古城仅3公里,穆斯林文化积淀深厚,具备发展旅游业得天独厚的条件。近百户人家积极发展乡村旅游,目前有旅游车22辆,轿车80多辆,宾馆两个,年收入1000多万元。村里种植的250亩蔬菜、大蒜年产值上千万元,养殖的菜牛每年出栏600头、收入近千万元,今年还将养奶牛200头。随着农民增收渠道不断拓宽, 2012年南五里桥村主导产业收入占全村经济总收入的70%以上,人均纯收入已经过万,并涌现出一批百万元户,基本摆脱了“面朝黄土、靠天吃饭”的状态。

不断增加村民们收入的同时,南五里桥村将新农村建设与环洱海党建长廊、民族团结示范村和“十星级”文明户示范工程等项目相结合,自筹3300万元资金,保护和维修了一批历史文化积淀深厚的古迹,其中投入300多万元重建了清真寺;筹资兴建了老年活动中心、图书阅览室、陈列室、党员活动室、文体娱乐场所等;实施了村庄周边及214国道沿线的植树绿化工程,购置了垃圾收集车,建立了环境卫生保洁的长效机制,完善了排污管道、庭院污水收集等生态设施,在清真寺、村中、村口建设了3个花园,设置了10余个风景石,实现了“村庄道路硬化、街院净化、环境美化、节点古朴化”。

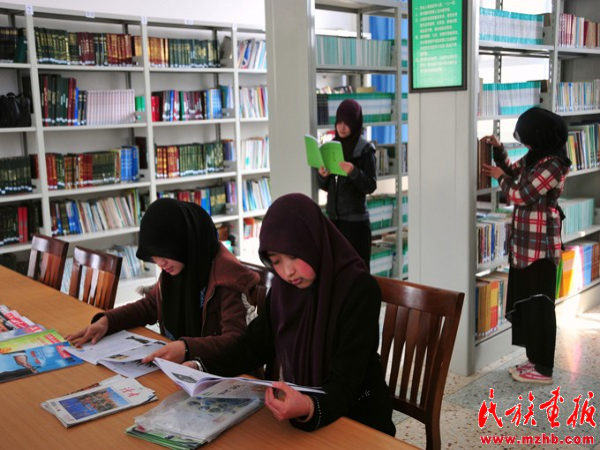

南五里桥村图书室订阅了大量报刊、杂志及各种图书,为村民了解党和国家方针政策,学习先进的管理经验、种植养殖技术提供方便

“一人富不算富”。在村主任马武超的带动下,富裕起来的村民不忘为村里公共建设贡献力量,为有困难的乡亲铺设致富门路,村里初步形成互帮互助、救济保障的良好风气。村主任马武超每年捐出年收益的2.5%作为帮贫济困资金,对困难群众有求必应,少则一两百元,多则一两千元,每年他救济群众超过5万元以上,一些残疾人、低保户困难群众还被邀请到他的公司工作。教育事业也是富裕起来的村民们支持的重点。他鼓励村民利用自家庭院新建了茶花幼儿园,幼儿园通过开展阿拉伯语、汉语、英语的“三语教育” ,使幼儿教育与社会、与国际接轨的同时,实现民族语言和民族文化的传承,充分体现了教学的民族性,吸引了周边大量幼儿入园学习。

为真正体现生活富裕、乡风文明、管理民主、社会和谐的新风尚,南五里桥村还制定了村规民约,设立了老人协会、寺管会、计划生育协会等组织。村民自觉遵守相关规定,抵制封建迷信,自觉破除陋习,培养良好的道德观念和文明行为。村民的政治思想素质、法制观念和科学文化素质明显增强,村里文明家庭达90%以上,村民对社会稳定满意度达95%以上。同时,该村还不断充实和完善村民文化学校的配套建设,订阅报纸、杂志及各种图书,在部分区域制作宣传栏,定期公示项目开展、资金使用等情况,一股文明、民主、和谐的新风吹遍全村。

经济发展,设施配套、环境优美、管理民主、穆斯林文化浓郁、乡风淳朴、民族关系和谐……显然,一个现代又兼具民族特色、地域特色的社会主义新农村蓝图正在南五里桥村变为现实。