香山脚下有“苗寨”

多数人都知道,苗族是我国南方少数民族之一,分布在贵州、湖南、云南、四川、广西、湖北、海南等省(区)。但是却很少有人知道,在长江以北也有个苗族的聚居地——北京香山脚下的门头村。上百户苗族同胞已经在这里生活了200多年。身处现代化大都市,难怪他们不甚了解自己民族的文化。

在年前召开的一次香山苗族文化研讨会上,门头村北京苗族的历史渊源及其发展问题引发了专家、学者和官员们的积极探讨。同时,记者还获悉,北京四季青镇门头村将以苗寨为中心,建立一个集旅游、食宿、购物、娱乐、研究于一体的依山傍水的旅游中心——中国苗族文化主题公园。

花垣县与门头村,非同一般的感情

北京香山是国家AAAA级旅游景点、北京市文物保护单位,位于北京西北郊,距市区20公里,是一个历史悠久、山林特色浓郁的皇家园林。每天来到香山游览的游客络绎不绝,还有一大部分本地居民有每天登香山锻炼身体的好习惯。依托香山风景区的地理优势,位于香山脚下的门头村也逐渐有了些名气。这个村,曾荣获首都民族团结进步先进村和全国创建文明村镇先进单位等称号。

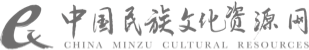

小营遗址 (资料图片)

在近日召开的香山文化研讨会上,远道而来的湖南省花垣县文化局局长龙江涛说:“我们花垣县和门头村的感情是非同一般的”。

花垣县和门头村,这一南一北两个相距甚远的地方,是怎么联系起来的呢?

原来,据史料记载,门头村现在居住的郎、杨、萨、龙、伊、阿、白、张等姓氏的100多名苗族群众,他们的先辈正是200多年前由湖南花垣县迁徙来京的。论起来,他们真的是“同根同源”。

花垣县位于湖南西部边陲,人口26万,苗族人口占78.6%。龙江涛在年少时,曾听村里的老人讲过苗王十三保的故事:清朝乾隆末年,由于不堪清王朝的压迫和剥削,苗王十三保带领湖南花垣县的苗族和贵州的苗族发动了一场暴动,史称“乾嘉苗民暴动”。当时的清政府调动四川、湖南、贵州、广西的十几万大军到湖南进行“剿匪”,据传,时任四川提督的福康安就是在花垣县被暗杀的。后来,由于叛徒叛变,导致苗王被捕。据史料记载,苗王十三保及其部将、亲属被押解进京。传说苗王十三保被处死,其余人等被流放在京城的附近。因为苗族没有文字,所以这个传说是以口传的方式代代相传。因此,花垣的苗族老人都说,在北京有一个苗族的分支,是苗王的后裔。

门头村村委会主任宋义全向记者介绍,当时苗王的部将和亲属被关押的地方就是现在的小营遗址,“小营”的叫法是相对于满族“大营”而来的,也就是军营旁边的关押地。后来,这些苗族的子孙后代离开了小营,在门头村落了脚。

原北京海淀区政协主席、北京史地专家张宝章在他编著的《宝地明珠》一书中也提到过这样一个传说:“在清乾隆十一年,有88户苗民迁到香山脚下,住在凤凰山,后来搬到北山。”

门头村现在的面貌 (资料图片)

在建的新苗寨

宋义全说,一直以来,门头村的苗族居民户口本上“民族”那一栏填的是“苗族”,这就是他们与汉族群众的最显著区别,其他在生活、工作、教育等任何方面,他们已经完全汉化。对于苗族的文化、自己祖辈的故事,门头村的苗族居民们更是完全不了解。2006年9月8日,参加第三届全国少数民族文艺会演的贵州代表团来门头村慰问演出,他们的精彩表演和浓郁的民族特色,受到了全村各族群众的热烈欢迎,也让身处京城的苗族人第一次感受到了原滋原味的苗族风情,有了身为苗族人的自豪感。很多人看过演出后激动地表示,虽然他们在语言、生活习惯等方面和汉族相同,但他们对故乡依然眷恋,依然渴望关注苗族文化的发展。

不能不说,这样的一次演出在一定程度上激发了门头村苗族居民的民族认同感,村委会自然也关注到了这一点。经过一番筹备,在去年苗族重大节日农历四月初八那天,门头村举行了隆重的庆祝活动。用牛角喝拦路酒,村中的苗族村民高高兴兴地过了节。同时,也是在2008年,门头村规划建设的2000平方米的苗寨正式启动。

在研讨会上,宋义全对规划中的新苗寨作了具体的说明。他说, 规划这个新苗寨,目的是使在北京定居260多年的苗族人民受到世人的格外关注。

而关于新苗寨的设想,宋义全也作了详细的解释:众所周知,吊脚楼是苗族的传统建筑,是我国南方特有的古老建筑形式。吊脚楼楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式,可以说是“苗乡一绝”。 “门头村新苗寨建设的第一步就是建吊脚楼这一苗族标志性建筑”, 宋义全说:“为了继承苗族传统文化,发扬苗族建筑的优点,新苗寨将建设在整个苗族文化主题公园的主要位置,使用一系列的干栏式建筑和优美的吊脚楼设计。建筑共3层,南北46米,东西15.8米,高16米。苗寨作为景观文化设施的餐厅,会将玻璃和传统的木结构结合。东面以吊脚楼的形式突出民族效果,上实下虚,对比强烈,相得益彰。建成后的新苗寨将三面环山,风景优美,为门头村的苗族文化增添亮丽的风采。” 此外,新苗寨还会遵循民族特色与时代特色相结合的原则,宋义全说:“新苗寨将用现代技术打造,结合北方地域和气候特点,将木质屋面改为现浇混凝土的屋面,将青瓦平铺改为水泥粘贴,防止开裂,某些地方用钢材焊制,但保留具有民族特色的房梁、绘画等。把苗寨建设在园区的绿化带中,实现景寨合一。”

据海淀区副区长吴亚梅介绍说,新苗寨由门头村斥资700余万元修建。预计今年6月完成主体建筑,2010年交付使用。

门头村民族文化发展大计引热议

在建的新苗寨是否能够达到预期效果?怎么做能让这一规划更好地服务于民族文化的弘扬和新农村的建设?这些都是在香山苗族文化研讨会上的重要议题。“努力为散落京西的少数民族文化的恢复和发展找到最佳途径”已经成了门头村、四季青镇、海淀区,包括花垣县的共同目标。

香山苗族文化研讨会邀请了阎崇年、潘应久教授等众多专家、学者,一同为门头村未来的发展方向出谋划策。专家们不仅对新苗寨的建设提出建设性意见,还讨论了门头村民族文化发展大计。

北京市民委主任申建军建议:苗族文化建设要融入人文北京、科技北京和绿色北京的大规划中,融入民族文化产业建设的大洪流中。他说:“目前门头村居住了5个少数民族,将来应该想方设法展现5个少数民族的文化。让大家感觉到,到了这个民族村,就像来到了西南地区的少数民族地方一样”。申建军还说,要注重文化软实力的开发,比如民族节日、民族食品、民族服饰等都应该大力弘扬,把特色的、大家感兴趣的民族文化遗产都挖掘出来。只有立足文化,才能使门头村的经济、社会共同发展。

著名清史专家阎崇年在会上提出了“和合”二字方针。即民族文化应该突出和谐、和平、和善与合作。根据门头村的特点,可以将满族、汉族、苗族、蒙古族和藏族吸纳、融合为一体进行发展。

原中组部副部长杨建生更是为新苗寨的发展提出了具体的建议,比如建成后找一些像苗族歌唱家宋祖英这样的少数民族名人来做客,扩大苗寨的影响力。他同时建议门头村可以在苗族建筑和苗族音乐的开发上下功夫。

北京市四季青镇镇长严庆和认为,门头村已经有200多年的历史和文化,新苗寨建成后,还可以建设苗族博物馆,既弘扬苗族文化,又可以吸引更多游客。