探寻失落的古苗文字

仍在民间用于做木工活和计数的苗文字

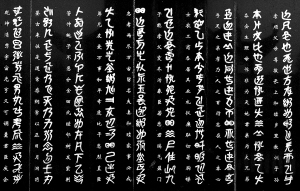

清代文人陆云士在《峒溪纤志》中所称“苗书二章”之一的《铎训》

2011年,湖南省城步苗族自治县在该县进行第三次文物普查时,发现了13块石刻,这些石头上刻满“天书”。2012年3月,邵阳市文物局组织湖南省内外专家对这些石刻文字进行考察研究,最终确认石刻上的文字就是失传了两个半世纪的城步古苗文字。

这些古苗文石刻,尽管历经风雨侵蚀,但因它们藏身在海拔较高且交通极其偏僻闭塞的南山山脉,故而侥幸保存至今。古苗文字石刻在湖南省的首次发现,证实了苗族既有语言亦有文字的历史事实,对研究我国苗族文化有着极其重大的意义。

古文献资料为苗文字佐证

苗族有自己民族的语言,至今仍在使用。不过,对于苗族是否有过文字,从苗族的古歌和传说中依稀可以得到印证。至今流传的湘西苗族古歌《在中球水乡》就有关于苗文丢失的传说。据古歌叙述,苗族先民在迁徙过大河时,“代扎”(汉人)将笨重的青钢木船偷换了“仡雄”(苗人)的杉木船,杉木船很轻,“代扎”带着文字乘杉木船走了。“仡雄”的青钢木船走得很慢,“追也追不上代扎,赶也赶不上代扎”,结果,苗族从此丢失了文字。

《城步苗款》一书记载,城步苗族世代流传的《苗款》中的“天地起源款”就记录和保留了部分城步古苗文字:“初初年间,漆空虚,上阳朝间,乱阳世界,包罗天地,先置黑地,后置明天。上出立乾坤。”这句苗款描述了传说中天地初开的样子。

这段苗款中出现的“”两个苗文字,按湘西、桂北苗族地区的方言,读为“海冒”,意为“漆黑”,译释成汉语,就是“混沌”前的状态。苗款中出现的“ ”三个苗文字,苗语读为“雾麻麻”,意为有“微光”,译释成汉语为“混沌初始”状态。

清代末期文人陆云士(又名陆次云)所著的《峒溪纤志·志余》一书中,专门保留了“苗书二章”。陆云士在书中说:“苗人有书,非鼎钟,亦非蝌蚪,作者为谁,不可考也,录其二章,以正博物君子。”

城步古籍中保留的这些苗文字,有力地印证了苗族历史上确曾有过文字,并与汉字相似。

明清城步苗族曾用苗文字

作为苗族聚居区,湖南城步本是“化外之地”。据清《宝庆府志》、《城步县志》等史料载,乾隆四年(公元1739年)至乾隆六年(公元1741年),城步爆发了苗族首领粟贤宇、杨清保领导的苗民大起义。在起义过程中,起义领袖为了逃避清廷的通缉、围剿,所刻制的印信、图章,所印发的文告以及往来书信、手札,均系苗文。这种似篆非篆的文字,就是城步苗族先民精心创造的苗文。

苗文最早在城步横岭峒一带使用,到了清朝乾隆年间,已在城步五峒四十八寨广泛流传使用,进而影响到湘桂黔边境的绥宁、通道、龙胜、锦屏等苗族地区,但与苗民分界居住的汉民并不认识苗文,高高在上的清廷官兵更是视苗文为“天书”了。

直到粟贤宇、杨清保率领的苗民起义被镇压下去之后,清廷方才醒悟,从而认识到他们所使用的似篆非篆的图文,实为城步苗民内部的特殊文字——苗文。在城步苗民起义被镇压后当地采取的五项措施中,其中一项就是消灭苗文,以防止苗民使用这种文字再次举事。

清廷对苗族居民进行逐寨逐户地全面搜抄、清查、销毁,永远严禁学习和传承使用苗文。众所周知,清朝的“文字狱”是空前绝后的,在清廷的残酷镇压下,城步苗文在湘桂黔边区慢慢消失了。

城步现存的苗文字

苗文字是否在民间失传了呢?事实上,时至今日,城步苗族自治县境内一些上了年纪的苗族木工,他们在做木工活时,仍将一些苗族文字书写在做好的木料上做记号。一些上了年纪的苗族老人回忆,在上世纪六七十年代,当地仍普遍使用一些较为简易的苗文来记工分或记数。

可见,苗族确实有过自己的文字,苗族人民与其他民族一起共同创造了绚丽多彩的中华文化。